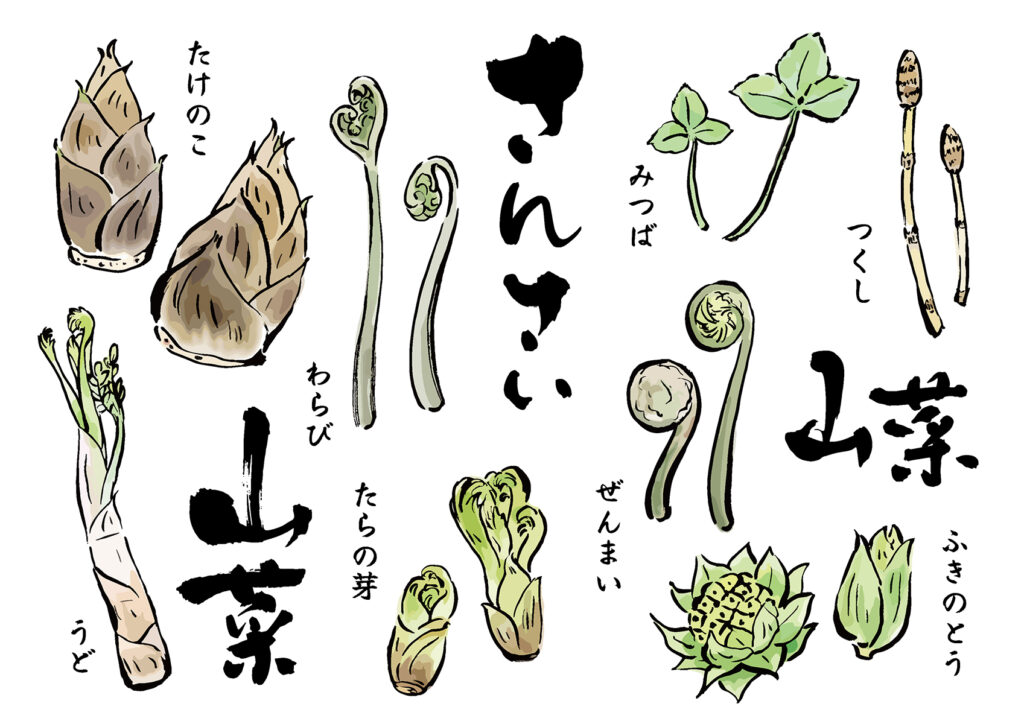

大夕張山歩記 山菜採り4月

2024-05-16

2024-06-01

77883

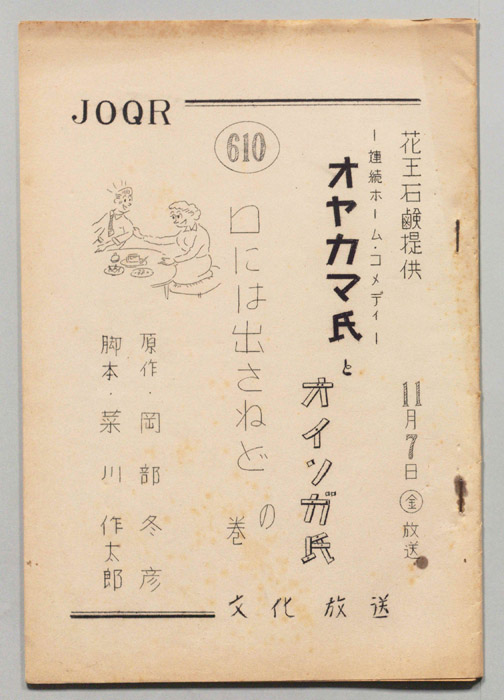

『鹿島のあゆみ』(昭和53年刊)鹿島小学校米澤作朗先生が書かれた文章から。

『大夕張山歩記』というタイトルで、1年間を月別に、大夕張での山菜採りと、釣りについて書かれている。

当時暮らした人たちの身近だった山菜採りや、釣りのことは、こどもだった自分にもその雰囲気が伝わってくる。

下の文中、えぞのりゅうきんかという花の名がでてくるが、漢字で『蝦夷立金花』と書き、北海道では谷地に自生し、フキの葉に似ていることから「ヤチブキ」とも呼ばれる。

その葉、茎は食用となり、お浸しにすると少し苦味があるものの美味であるとされる。

今回は山菜採りの4月から。

春3月の末、スキーシーズンもそろそろ終わりに近づく頃、日当たりの良い斜面から土が顔を出す。

半年もの間、深い雪の下でじっと耐えていた山菜の生へのいぶきだ。

この頃から山菜採りや釣りの話が仲間からささやきはじめる。

雪の多い時はシイタケが早い。

アメマスも大漁とか。

大夕張は山菜の宝庫で、4月から食卓をにぎわす。

山菜採り

4月

根わさび堀り

ふきのとうがでさかり、根わさびの葉が土から顔を出すころ掘り始める。

鼻にきくピリッとした味は食欲をそそる。

わさび漬けにする人もいる。

やちぶき

末になると湿地帯にはえる。

4cm~5cmくらいが、おいしい。苦み走った味である。

花が咲く頃は、茎だけをおしたしにする。

7月の始めまで採れる。

花は黄色で、えぞのりゅうきんかという。

沢にもある。

以下 続

(米沢作朗氏記 『鹿島のあゆみ』より)

米沢先生の名を目にするのは久しぶり。S37年卒業時、菊組の担任でした。

函館市出身で、当時の趣味はクラシック音楽の鑑賞。

特に交響曲が好きで、学生時代は音楽喫茶に入り浸っていたとのことでした。

私ら生徒も、何の時間にか、「モルダウ」や「四季(?)」等のレコードを聞かされた記憶があります。

「された」というのは、長時間すぎて途中で飽きてしまうせい?

しかし、私が今でもクラシックファンであるのはこれが原点。感謝です。

ちなみに、私の通知表に「おっちょこちょい。」と書いたのもこの先生。