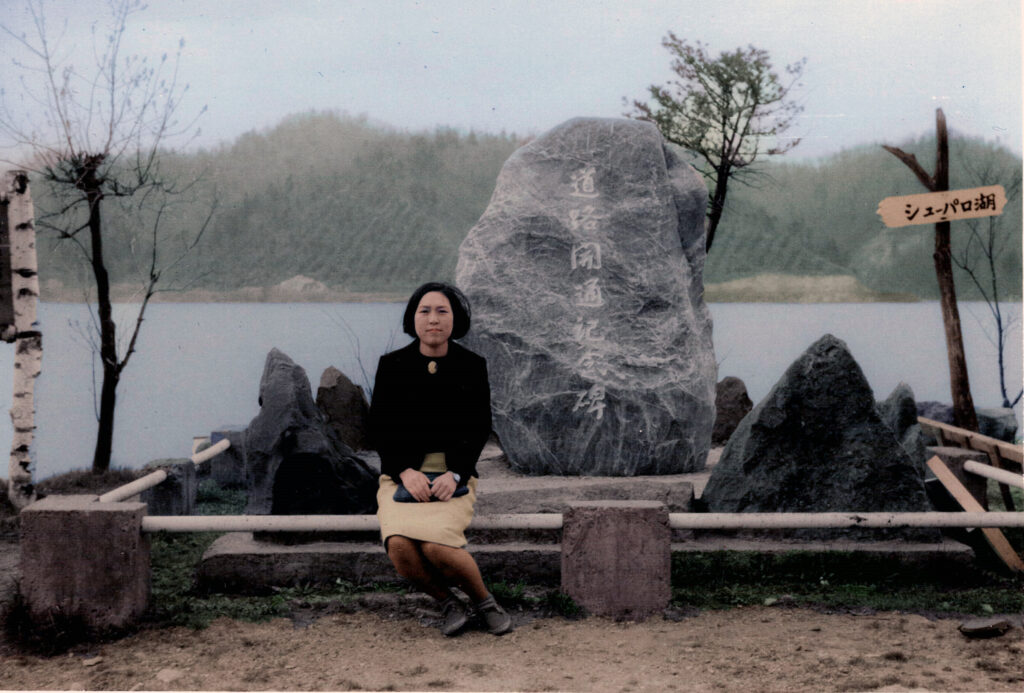

コブシの葉っぱの芽がでてきた棒杭 | 高橋正朝 #200

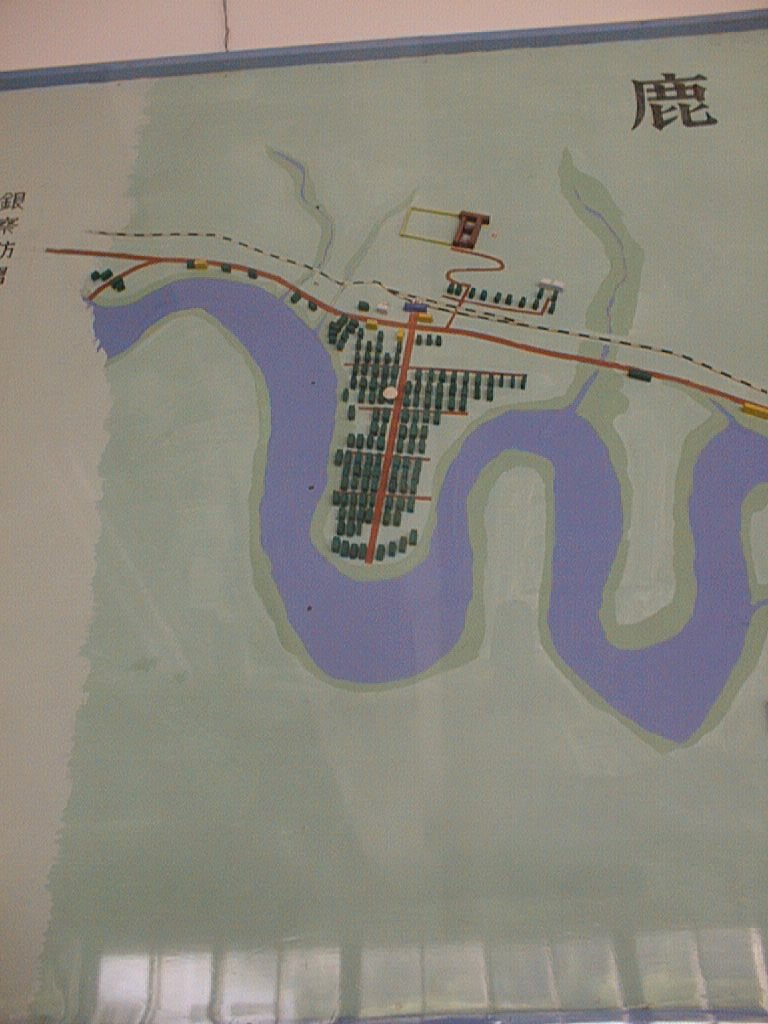

私が、鹿島東小学校の3年生のときである。 5月か6月のころ、隣家に板倉さん一家が引っ越してきた。

名前は忘れたが、〘 チーちゃん 〙と呼ばれていた、私より3〜4歳上の娘さんとご両親の3人家族だった。

引っ越してきたのはその3人だったが、〘 チーちゃん 〙より4〜5歳上のお兄さんがいて、すでに社会人になって大夕張をでていたので、明石町番外地のその家には同居しなかった。

板倉さんが引っ越してきて、2〜3週間してから、家の前の畑の周りに棒杭を打ち、鉄線を張った。 野犬対策である。

その作業を、ヒマな私は眺めていた。

その杭の太さは、5〜6センチぐらいだった。

1カ月ぐらいしたら、棒杭から木の芽がでてきた。 打ち込んだ棒杭は10本ぐらいだったが、木の芽がでてきたのは1本だけだった。

そのころ、〘 挿し木 〙や〘 植林 〙という言葉はすでに知ってはいた。 その言葉を知ったのは、マンガ雑誌に載っていた記事からだった。 けっして、学校の教科書からではなかった。

それらの記事のなかに、こういうのがあった。 雑誌が違って読んだ時期も違うが、だいたい、同じ内容だった。

〘 桃栗三年柿八年 〙

皆さんご存知のとおり、何ごとも成すには年月がかかることの比喩だ。

そのフレーズの説明に、どういうわけか、桃や栗の実が成る年月のことより、柿の実が成ることの説明が必ずあった。

柿の実が成るのは、タネを植えてから八年かかるのではなく、すでにある柿の木に挿し木をし、それから八年後に実が成る、という説明がなされていた。

柿という実体は、本当にそうなのかどうかは、少年のころから今に至るまで知らない。

板倉さんチのオジさんが打った杭からでてきた芽が少しずつ成長してきた。

その成長してきた芽をむしり取るというような無粋なことは誰もしない。

その芽は成長し、やがて葉っぱになり、さらに成長していった。

その葉っぱは、コブシだった。 白い花が咲く、あのコブシだった。

板倉チのオジさんが打った杭の1本は、挿し木と同様な現象を引き起こしたようだった。

1本の棒杭だけが生命体としての機能を維持したわけだが、他の10本前後の棒杭はそうはならなかった。

偶然に生命体を維持したのは、その棒杭ではおよそ10パーセントの確率だ ••••••。生命の神秘な〜んちゃってネ ••••••。

(2024年6月8日 記)

(筆者略歴)

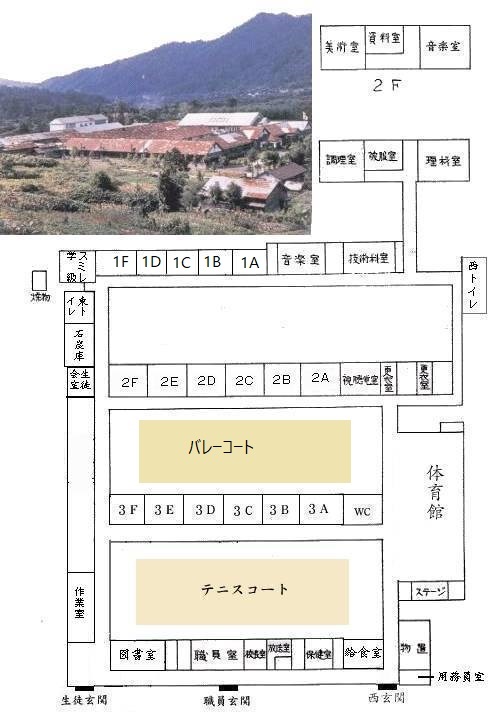

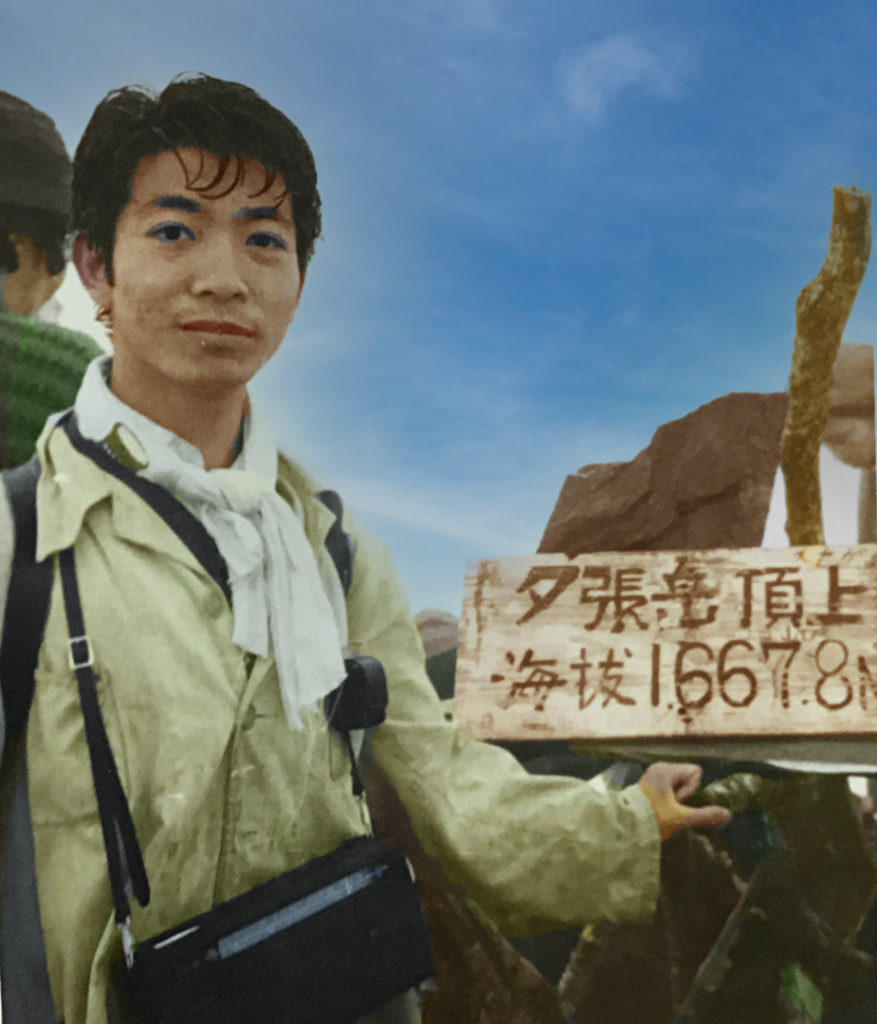

昭和23年11月に明石町生まれ。鹿島東小学校から鹿島中学校に進み、夕張工業高校の1年の3学期に札幌に一家で転住。以後、仕事の関係で海外で長く生活。現在は、タイ、バンコクで暮らす。

メール宛先:taka-jp@outlook.com (メール宛先変更になりました)

棒杭(ぼうくい)・・・これも今は自分の身の周りではあまりみかけなくなった。

木の棒のことを「ぼっこ」と言っていた。これも北海道の言葉らしい。

「ぼっこを引っこ抜く」

「ぼっこでちゃんばらごっこ」

・・・・

どういうわけか、大夕張の畑や空き地などで、時面に刺さっている棒杭をよく見かけた。

走って遊んでいると、よく足をひっかけたのも、これである。

弟などは啓心寮のテニスコートで遊んでいて、これに足をひっかけて大けがをした。

「ひこばえ」・・・こどものころ、これも山に入ると開墾した畑などで、切り株からはえている新しい木の芽をよく見かけた。これを使ってどうこうして遊ぶというのではなく、山の風景の一つとして記憶にあるという程度だった。

俳句の季語にもあるという言葉らしいが、実は「ひこばえ」という言葉を知ったのは、大夕張を出てずっと後だった。

広報通信紙のタイトルとして『ひこばえ』が使用されていて、最初はどんな意味かわからなかった。

恥ずかしい話、そんな「蠅(はえ)」なんているのだろうか、そもそもそんな名前を広報のタイトルにつけるとはどういうことだ、と思った程である。

意味としては、伐った木の切り株などの根元から新たに生える芽のことを「ひこばえ」と呼び、語源としては、孫が生まれる=孫生(ひこばえ)という意味があったという。

件の広報紙としては、『新しい息吹』『次の世代を担う新しい命』それを象徴するものとして、そのタイトルが選ばれたということだった。

木が元気なうちは、剪定の対象ともなるようであるが、「ひこばえ」は、森が永続的に維持更新されていくために大切なものである。

子どもの時に見聞きしたものに、のちに意味を知るという経験は、誰でもおそらくあると思うが、これもその一つだった。