海岸列車の女(ひと)|夕輝文敏

あの頃の僕は、心の内に先の見えないトンネルを抱えていた。暗闇の中で出口を求めていたが、まだ光を見出すことはできなかった。そんなときに、僕はあの女に出会った。

札幌発小樽行きの海岸列車に、あの女は、ほしみ駅から乗車した。夏休みに入り学生たちの姿も消え空席が目立つ中、あの女は優先席に静かに座った。まるでそこだけが喧騒から切り離され、時間がゆっくりと流れていくようであった。

列車が動き出したころ、あの女の顔をそっと見た。僕の鼓動は一瞬高鳴った。あの女は、内田美香に良く似ていた。だが、美香であるはずがない。美香はもう十年以上も前に、二十歳で亡くなっている。

あの女は、三十を少し過ぎているように見えた。僕は、あまりにも美香に似ていることに動揺したが、年齢が違うことに気づくと安堵した。

銭函駅を過ぎた辺りから、車窓には青い海が広がりはじめた。内田美香は、二十歳の夏に小樽の海で高波に浚われてしまった。懸命に捜索したが、遺体はあがらなかった。今も美香は、この海の底を彷徨っているのだろうか。

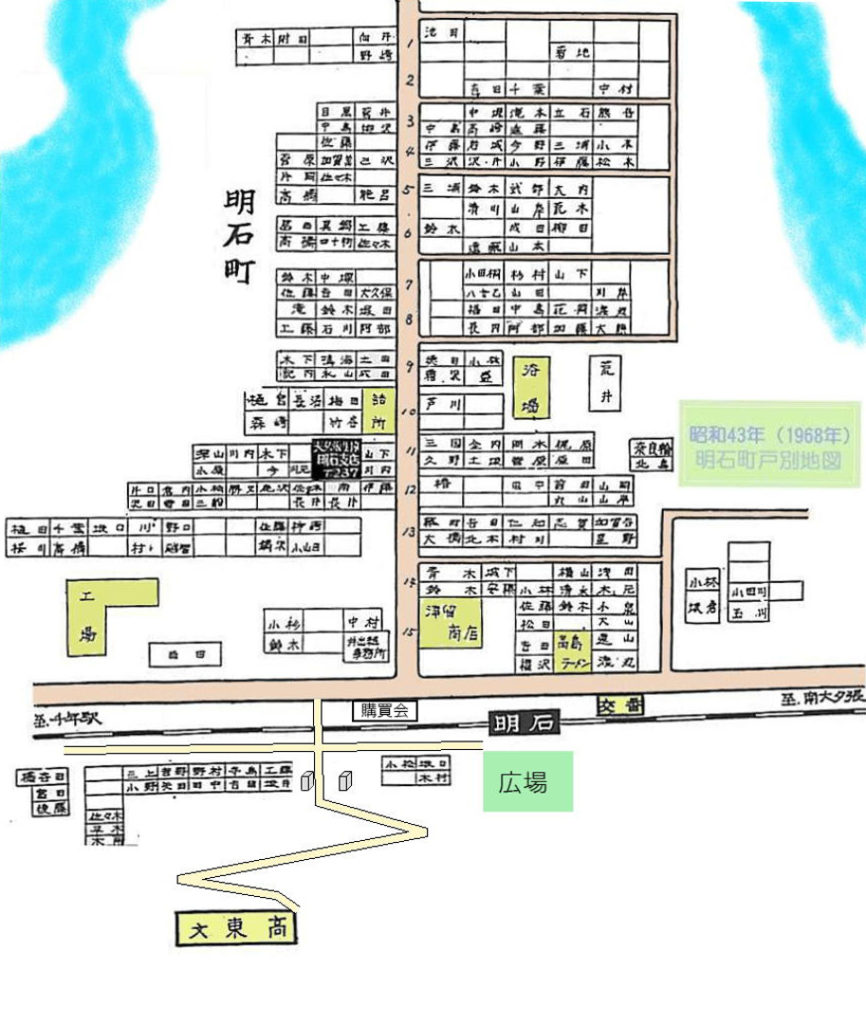

僕たちは、夕張の小さな炭鉱街で育った。美香の兄の順一とは同じ歳で、幼いころからの遊び友だちであった。親友というよりは、お互いに男兄弟がいなかったので、実の兄弟のようであり、いまだにつき合いが続いていた。

順一は小さいころから妹思いで、美香の面倒を良く見ていた。美香もどこへ行くにも順一の後をついて行った。傍から見ても仲の良い兄妹であった。

順一が僕の家に遊びにくるときは、自然と美香も側にいた。僕には姉が二人いたが、気がつくと僕とではなく、美香と一緒に遊んでいた。姉たちは、僕が生意気なことを言うと

「隆幸じゃなくて、美香ちゃんが家の子だと良かったのに」

とたしなめた。

美香も姉たちに良くなつき、小学生になってからは、一人で泊まりにくることもあった。そんなときは、狭い長屋の六畳間に皆で雑魚寝をして遅くまではしゃいでいた。

今から思えば、特殊な地域社会であったが、そこで暮らしていた人々は大人も子供も確かな絆で繋がっていた。沢山の物に囲まれるほど、人と人との関係が希薄になっている今とは違い、心の豊かな生活であった。

子供のころを思い出しているうちに、列車は小樽築港駅へと着いた。僕は列車を降りる前に、もう一度あの女を見た。あの女も僕を見て、一瞬幽かに微笑んだような気がした。

僕はこの春から、札幌の本社から小樽の営業所勤務となっていた。それまで住んでいた札幌のマンションから小樽へ引っ越そうとしたが、気に入った物件が見つからなかった。そんなこともあり、朝夕、海岸列車に乗りながら通勤することになった。小樽までの通勤は、海を見ながらゆったりとときを過ごすことができ、思いの他快適で僕はすっかり気に入ってしまった。

それと、正直なところ生活の場を変えることが、億劫になっていた。まだ、三十歳に差しかかった頃は、何か変化が起きると、心ときめくものさえあった。だが、三十五歳を過ぎた今となっては、ただ億劫になってきた。

仕事を含め自分の日常の生活に不幸せを感じているわけではなかった。だが、心の中に虚しさのようなものが居座っていた。

日曜日の夕方、一人で食事を済ませ、テレビを生活の音代わりにつけていることがある。だが、画面を見ながら、頭の中では別なことを考えている。そのことに気がつくと、たまらなく自分の存在が孤独に思えることがあった。僕には、愛する家族や恋人もいない。僕は誰かのために生きるということもできず、ただあやふやな自分一人のためにしか生きる術を知らなかった。そんな孤独が、テレビの向こうから見えてくる。

ふと、海岸列車で見かけたあの女の顔が浮かんできた。美香の魂は、今、安らかなのだろうか。それとも、深い海の底で孤独を楽しんでいるのだろうか。もし、美香が生きていたなら、子供が二人ぐらいいて夫にも愛され、幸せな家庭を築いていただろうに。僕はあらためて、美香の若すぎた死を悼んだ。

その夜、順一からメールが届いた。来週末出張で札幌に来るとのことであった。美香のことを思い出したその日に、順一から連絡が来ている。偶然とはいいながら本当に仲の良い兄妹だと思い、僕は子供の頃の二人を思い浮かべてみた。

順一が遊びに来ると、その後には美香がいた。姉たちは美香の姿をみつけると、側に駆け寄ってくる。そして、髪留めやスカートが可愛いなどと誉める。すると美香も嬉しそうに少し照れながらうつむいていた。そして、順一の手をぎゅっと握り締めるのであった。そんな美香を順一も嬉しそうに見ていた。もし、順一があの女を見たらどう思うだろうか。僕はメールをもう一度読みながら考えた。

翌日列車がほしみ駅に着くと、まばらな列の中にあの女の姿はなかった。僕は、少しほっとしたような、それでいてがっかりしたような、複雑な心持であった。やがて、列車がホームを後に動き出した頃、客車の戸が静かに開いた。そして、あの女はゆっくりと、優先席に座った。昨日と同じく、ベージュのロングスカートに白の半袖のブラウスを着ていた。

「いつの間に乗ったのだろう」

僕は不思議に思いながらも、あの女と今日も出会えたのが嬉しかった。

銭函駅を過ぎると、あの女が座っている車窓には、青い海が広がりはじめた。僕は、遠くの海を見ている風を装いながら、あの女を見ていた。それは、シャガールの青の世界に画かれた絵のようであった。青い海原をキャンパスに、走り行く海岸列車の中で、あの女は紫陽花の花のように、淡く輪郭を現していた。

車窓を見ているうちに、あの女と目が合った。僕は一瞬躊躇したが、目を反らすことができなかった。その瞳は、とても懐かしい感情を僕の心に注いでくれた。次第に、僕の胸は熱くなり、涙が出そうになってきた。

その瞳の中には、内田美香がいた。子供の頃からいつも側にいた、美香の懐かしさが漂っていた。気持ちを伝えることはなかったが、美香は僕の大切な人であった。それは、初恋という言葉では現しきれない多くの思いを含んでいた。生まれ育った街を思うと、そこにはいつも美香の姿があった。楽しかったこと、悲しかったこと、僕の心に残る風景の中には美香が写っていた。

僕が中学二年のとき、あの街の炭鉱は閉山になってしまった。その後、僕の一家は札幌へ、順一のところは千葉へと離れてしまった。だが、当時小学生であった美香も、千葉の高校を卒業すると、小樽の短大へと進学した。姉たちは既に東京、旭川へと嫁いでいたので、僕たちは二人で会うようになっていた。当時僕は社会人になっていたが、美香と会っているときは、あの街で子供の頃に戻っているようで、大きな安堵感に包まれていた。それでいて、美しく成長した美香を前に心はときめいていた。美香が再び僕の生活に溶け込んでいたとき、あの事故が起きてしまった。

美香の突然の死は、当時二十三歳の僕の心を押し潰した。その痛みから開放されるために、長い時間を必要とした。やっと美香のことを静かに考えられるようになったとき、僕は三十歳を向かえていた。

僕はあの女の瞳の中に、懐かしさと一緒に、忘れかけていた痛みを思い出した。それから毎日、僕は車窓から見える海原の中で、あの女の瞳に魅せられていた。

小樽にしては珍しく真夏日を越えたある日、僕は仕事を終えると同僚の車に乗り、小樽駅近くの小さな教会へと向かっていた。その教会では、今夜ゴスペルのコンサートが開かれることになっていた。

教会は港の見える丘の上に建てられていた。教会の中に入ると、まだ開演前だというのに、ほとんどの席は埋まっていた。小さな子供から老人まで幅広い年齢層の人たちが集まっていた。僕と同僚は隅の方にやっと空席を見つけることができた。

教会の中は、少し壁の塗装も剥げ、ところどころひびも入っていた。祈祷用の木の椅子も長年良く使い込まれたような古い傷もついていた。だが、これらの傷は、質素なたたずまいをかもし出し、かえって心地良さを現していた。そして、ここに集まった人々の温もりが、この教会が地域の人々に愛されているという証であるかのようであった。

午後七時になると、急ごしらえのステージの右側から日本人一人を含む五人のアメリカ東部の教会からやってきたメンバーが現れた。四人はとても素敵な褐色の肌をしていた。

彼等が歌い出すと、会場を圧巻させるほどの豊かな声量が教会の中に響き渡った。一曲目を歌い出した頃は、聴衆もただ聞き入るばかりであったが、曲が進むにつれ彼等の歌に引き込まれ、次第に体全体でリズムを刻んでいた。小さな教会の中で、彼等の歌は聴衆と一体となり、巨大なエネルギーを発していた。僕は彼等の魂を揺さぶる歌を聴きながら、ゴスペルが持つ偉大さに感動していた。

歌い終わると、日本人のメンバーだけを残し、彼等はステージを降りた。その後、この日のためにここ数日猛練習をしたという、三十人ほどの地元の人々からなる、ゴスペルの聖歌隊がステージの上に次々に現れた。

三歳ぐらいの子供から、主婦、サラリーマンまでの多種多様な人々が集まり、皆黒で統一された服装でステージに上がっていた。だが、こともあろうか、その中にあの女がいるではないか。僕は、あまりの偶然に声を出しそうになった。聖歌隊は、五曲ほど歌ったが、僕はあの女のことばかり見ていた。

そのとき僕は思い出した。内田美香も炭鉱街の小さな教会で聖歌隊に入っていた。それというのも、彼女のお母さんはクリスチャンではなかったが、どういう訳か聖歌隊の世話係をやっていたからであった。僕もときおり順一と教会を覗きに行ったことがあるが、美香は人前で楽しそうに歌っていた。あの女も輝くような笑みを浮かべ歌っていた。そして、曲が進むにつれ体全体で歌い続けていた。

僕は不思議な気持ちになっていた。漠然とはしているが、今の自分の生活に何かが欠けているような気がしてきた。あの女の歌を聴きながら、子供の頃のことを思い出していた。何もない質素な生活ではあったが、沢山の温もりに包まれていた。決して、心が淋しいなんって感じることさえなかった。

僕は海岸列車であの女に会ってからは前にも増して、夕張での生活を思い出すことが多くなってきた。とうに帰る家もなく、街も消えてしまったのに、あそこでの生活が輝いて見えることがあった。あの女を見ているうちに、そんな気持ちが膨らんでくるのであった。

その週の木曜日に、内田順一が札幌にやって来た。僕たちは、札幌駅北口の居酒屋で向かい合って座っていた。

「こうして隆幸と飲むのも久し振りだな」

順一は、日焼けした顔に微笑を浮かべながら言った。

「そうだな、もう三年ぐらいになるかな。あのときは、俺の方から千葉まで行って順一と一緒に飲んだよな」

三年前、僕は順一に会いたくなり千葉まで行った。あの年は、散々な年であった。正月早々に母が心筋梗塞で急死し、その後を追うように六月には父が交通事故で亡くなった。そして、当時僕が勤めていた会社までが倒産してしまった。姉たちは、天中殺だと嘆いていた。手の中にあった大切なものが、次から次へと砂のように指の間から落ちていった。

そんなとき、ふと夕張のことを思い出した。あの小さな炭鉱街で生活していた日々が、とても懐かしく輝いて見えた。僕は会社の整理がつくと、職安へ行った帰りに、あの街へと車を走らせていた。何も考えず、あの街に包まれてみたい一心でハンドルを握り締めていた。

だが、視界に広がる現実の街は、あまりにも変わり果てていた。電柱と朽ち果てた建物がわずかに残るだけで、かつての故郷は原野と化していた。目印となる建物もなくなってしまった街は、もと住んでいた所か、自分が今何処に立っているのかさえわからない程であった。

そんなとき、順一から電話があった。僕は、順一の声の中にかつての故郷を見つけたような気がした。翌日、僕は新千歳空港から羽田行きの便に乗っていた。

「あのときは、色々とありがとう。お陰であの後仕事も見つかり、何とか今日まで順調にくることができたよ」

僕は、あのときの痛みを少し思い出しながら順一に礼を言った。

「そりゃ、良かったな。後は嫁さんだけだな。それにしても、誰かいい女でもいないのか」

順一はビールを飲みながら、僕の目を真っ直ぐに見て言った。

「こればかりはな、やっぱり縁がないのかな」

溜息混じりに僕もこたえた。

「こんなとき、美香が生きていればなあ。おまえの良い嫁さんになっていたかもな・・・」

順一はビールを飲むと、ぽつりと言った。

「そんな訳ないだろう。美香ちゃんが生きてりゃ、とっくに誰か良い人見つけて嫁に行っているさ」

僕は笑いながら言った。

「もう十三年になる・・・。このあいだ身内だけで法要も済ませたけど、何だか美香が死んでから時間が経つのが早くて・・・」

「そうだってな、東京の文枝姉さんから十三回忌に行ってきたって電話がきていたっけ。俺、この春から小樽勤務になって、毎日通勤しているんだ。美香ちゃん小樽のどの辺りの海で事故に・・・」

「朝里の海だよ。短大のサークルで海水浴に行って、駅のすぐ横の浜で高波に浚われてしまった・・・」

順一は悔しそうに言った。

「朝里の海なら、毎日列車の窓から見ているな」

「そうか、おまえ毎日あの海見ているんだ、おまえたちも不思議な縁で繋がっているな・・・」

「順一、その不思議な縁てどういう意味だ」

僕は訳がわからず尋ねた。

「それはな、今までおまえに黙っていたんだけど、美香はずっとおまえのことが好きだったんだ。まあ、美香にとってはおまえは初恋の人だったんだな・・・」

美香が僕のことを好きだった。

初めて聞く話であった。僕と美香はそれぞれ違う場所で互いのことを思っていた。今さら、何てことだ。小さい頃から身近にいすぎて、気づかなかったが・・・。美香がそんなことを思っていたなんて。

「俺な、おまえが傷ついて千葉に来たとき思ったんだよ。もし、美香が生きていたら、おまえたちが結婚して、辛いときなんか二人で助け合っていたんだろうにってな。そう思うと、おまえのことがなおさら可哀相でな・・・。だって、隆幸だって美香のことが好きだったんだろう。俺ずっと気がついていたんだ、だからあのとき、何だかおまえに申し訳ないような気がして・・・」

順一の言うとおり、もし美香と結婚していたなら、そこには今の僕にはつかめなかった温もりがあり、幸せが満ちていただろう。そんな、人生も良かったろうになあと、僕は深まる酔いの中で思っていた。

その夜、マンションで僕と順一は夜が更けるまで酒を飲み交わした。

翌日、僕たちは朝里の海へ行くため海岸列車に乗っていた。順一は午後の便で新千歳空港から発つため、僕たちはいつもの時間帯の列車に乗った。

昨夜、僕は酔いに任せあの女のことを順一に言おうとしたが、ついに言葉にすることはなかった。あの女のことを「言葉」にしてしまうと、全てが消えてしまいそうな気がした。ゴスペルの夜にあの女を見て以来、僕はあの女は内田美香に違いないと思いはじめていた。もしそうなら、いつまでも海岸列車の中であの女に会っていたいと思っていた。

やがて列車はほしみ駅に停車した。列車が動き出す頃、あの女は僕たちの斜め前の優先席へと座った。僕は順一の顔を意味ありげに覗きこんだ。

すると順一は

「どうした、隆幸」

と当惑気味に言った。

「いや、順一、何かあっちの窓の方に見えないかと思って・・・」

「あっちの窓、住宅が見えるだけだけど・・・」

僕はうろたえた。確かにあの女が座っているのに、順一には見えない・・・。

僕は問いかけるような目であの女の顔を見た。

あの女は少しの間僕と目を合わせた。そして、はっきりと首を横に振った。その瞬間、あの女は美香だと僕は確信した。順一には、あの女は見えない。いや正確には、美香の姿は僕にしか見えないのだろう。あれから十三年目の夏、美香は僕の前にはっきりとその存在を示した。

僕たちは、朝里駅で降りた。美香は走り去る列車の窓越しに僕らのことを優しく見つめていた。

「この駅だけは良く覚えている、昔とほとんど変わっていないな」

順一は少し懐かしそうにそして切なそうに、ぽつりと言った。

僕は順一の後について、浜辺へと降りて行った。目の前に海が広がりはじめた。

「この辺だと思うんだけど、周りの建物が変わってしまって・・・」

順一はカバンから見覚えのあるチョコレートを取り出すと包みを解き、海に投げ入れた。

「美香は子供の頃から、このチョコレートが好きでなあ・・・」

僕も野の花を一輪そっと水際に置いて合掌した。

「あれから十三年か・・・」

順一は美香の眠る海を慈しむように言った。

順一が千葉に帰った翌週、僕は職場の同僚たちとマイカル小樽のビヤーガーデンに立ち寄った。次の列車の時刻まで、小樽港が見渡せる窓側の席で僕ら三人はビールを飲んでいた。小樽の営業所は三十人体制で運営しているが、その中でもチーフである僕ら三人は、情報の交換も含め、一緒に飲む機会が多い。

「幸子も今週で壽退社か。でも痛いな、彼女は性格が良くて仕事も良くできたからな・・・」

「次の新人は、二十五歳だっていうぜ、どんな子か楽しみだな」

「何言ってるんだよ、おまえは妻子持ちじゃないか」

「村岡君、可愛い子だったらすぐに唾つけて、嫁さんにしちゃえよ」

「おいおい、また俺の結婚話を酒のつまみにする、話題変えろよ」

僕らは、今日一日の仕事の疲れをビールで癒しながら、次に入ってくる新しい子の話題で盛り上がっていた。

次の列車の時刻が近づくと、僕らは店を出た。駅に続くガラス張りの連絡路からは、大観覧車が見える。全体をイルミネーションに包まれた観覧車は、まるで打上げ花火のように輝いていた。ふと、下の入り口の方を見ると、美香が立っていた。

「買物を思い出したから、次の列車で帰ることにしたからここで」

僕は同僚と別れると、急いで大観覧車へと向かった。

入り口に着くと、美香は嬉しそうにしてチケットを僕に差し出した。僕はうなずくとチケットを受け取り、入り口の中へと進んだ。僕は胸が高鳴っていた。

「こんなことがあるはずがない。でも確かにここに美香がいる、これは事実なのだ」

僕はそう自分に言い聞かせると、後ろを振り向いた。美香はすぐ後ろにいた。

受付でチケットを渡すと

「お一人ですね、どうぞ」

とアルバイタらしい女の子はそう言いながらキャビンのドアを開けた。

「やはり、美香の姿は僕にしか見えない・・・」

僕は美香が乗り遅れないように、ゆっくりと入った。美香は僕の目の前に座った。

「こんなことってあるんだなあ・・・.。初めて見たとき美香に良く似ていると思ったけど、ちゃんと年齢もそれなりに重ねていたし・・・」

僕は美香の顔をじっと見つめながら言った。

「今頃になって、急に、隆幸さんの前に現れてごめんなさい。本当は驚かせないようにもっとゆっくりと時間をかけたかったんだけど・・・」

美香はうつむき加減に静かに言った。

そして、顔を上げると映画のワンシーンを見ているように、顔の表情がゆっくりと変わり、二十歳の頃の美香になっていた。

僕は少し驚きながら美香に聞いた。

「僕にしか見えないんだね」

「ええ、私は隆幸さんのためにだけ形をもらったの・・・」

「僕のためにだけ」

美香はすぐに答えず少し間をおいて、遠くの船の灯りを見ながら言った。

「この夏で、十三年になるわ。私のために皆集まってくれたの。文枝姉さんも来てくれたわ。なのに、私何にもお返しができなくて・・・」

僕は美香の話を聞きながら、ふと子供の頃の美香の姿が浮かんできた。遊びに来ると姉二人に可愛がられ、いつも僕の身近にいた美香。あの美香が二十歳で死ぬなんて誰も考えもしなかった。

美香は、ゆっくりと話し始めた。

「私急にあんなことになってしまったから、お父さんにも、お母さんにも何にも親孝行できなくて。順一兄さんにも、お別れの挨拶さえしていなかったし、あんなに皆に良くしてもらったのに、私の勝手で何にもできなくて。でも、今は皆それぞれ幸せに暮らしているようで良かったわ。ただ、隆幸さんのことが気がかりで・・・。隆幸さん、ここのところあの頃の生活のことばかり思い出しているでしょ。隆幸さんの心の淋しさが、私も痛くて・・・。だから、私隆幸さんの前に。でも、驚かせたならごめんなさい・・・」

「こっちの方こそ、ごめんな。美香に心配かけてしまって。そうか、今の美香には俺の心が見えるんだんだね・・・」

僕は、美香がとてもいとおしく思えてきた。

「でも、もうそんなに長い時間はないの。この夏は特別な年だから、こうして形をつくれたけど・・・。お盆が過ぎるともうできないの・・・」

美香は切なそうに言った。

「この瞬間だけでいい、美香のことを思いっきり抱きしめていたい」

僕はたまらなくなり言った。

美香は頷くと、僕の横に滑り込んできた。僕は、ガラス細工にでも触れるように、静かに美香を引寄せた。そして、腕の中に確かな存在を感じ取ると、逃がさないようにしっかりと抱きしめた。

「美香が生きていたなら、どんなに良かったろうに。ずっと好きだったのに・・・」

僕は美香を抱きしめながら心の中で叫んだ。

「私も隆幸さんのことが、だから小樽の短大に・・・。お嫁さんになりたかったの、なのにごめんね。順一お兄ちゃんだって、お姉さんたちだって、皆喜んでくれたのにね。本当に、ごめんなさい・・・」

美香は僕の腕の中で、うなだれながら言った。

夢とも幻ともわからない不確かなときの中で、僕と美香は心を震わせていた。

それからも美香は毎朝海岸列車の中で、僕に姿を見せてくれた。僕は仕事が終わると急いで小樽築港駅に入りマイカル小樽の大観覧車へと行った。そこには美香が佇んでいた。

僕たちは港の見える桟橋まで降りて行った。僕たちは港の灯を見ながらとりとめのない話をした。僕は美香と会っているうちに、孤独やもやもやした不安が消えていくのを感じていた。

今の美香は彼岸の人ではあったが、生きている僕の中に活力のようなものを注いでくれた。そして僕自身も次第に内から満ちてくるものを感じ取っていた。そんな僕自身の変化が美香にも良く見えるようで、僕の話を嬉しそうに笑みを浮かべ聞いていた。

だが、夢のようなときはもうじき消えようとしていた。そして、八月十五日がやってきた。明日で終わるとわかっていても、僕はいつものようにとりとめのない話を努めてしていた。

美香はそんな僕の気持ちを察するようにゆっくりと言った。

「隆幸さん、明日で私は最後なの。わかっているわね・・・。だから、明日は朝里の海から私のことを送ってね・・・」

僕も美香の目をしっかりと見て言った。

「うん、わかっている」

僕はこれ以上声に出すことはできなかったが、心の中で美香に語りかけた。

「美香ありがとう。俺はもう大丈夫だよ。だから、美香も自分の場所に帰って、安らかに眠るんだよ・・・」

美香は僕の顔を見ると優しくそしてはかなく微笑んだ。

その日、僕は仕事帰りにマイカル小樽で、小さな花束と線香を買った。そして小樽築港駅に入り改札口へと向かった。途中キヨスクの売店を見るとチョコレートが目に入ってきた。順一が言っていた美香の好きなチョコレートであった。僕はそのチョコレートを買うと大切にカバンの中に入れた。

プラットホームに立つと、夕暮れ時の中でイルミネーションに包まれた大観覧車が見えた。あの日から一週間あまり、僕の毎日は満たされていた。僅かな時間ではあったが、こうして美香と会えて僕は幸せであった。

僕は大観覧車を見ながら、残された時間がせめてゆっくりと過ぎることを願っていた。

だが、まもなく定刻になり、列車はホームに入ってきた。朝里駅はひとつ向こうの駅であった。

僕はもう一度自分に言い聞かせた。

「隆幸、元気を出して。美香が思いを残さないように、しっかりと送ってやるんだ」

朝里駅に列車が着くと、美香は駅の入り口で待っていた。僕は美香を見つけると、笑顔でこたえた。

僕たちは並んで浜辺まで歩いた。僕は隣にいる美香を見ているうちに胸が詰ってきた。僕はもう一度自分自身を励ました。

「隆幸、今度は美香のために、おまえがしっかりしなくちゃ」

ゆっくりと歩いたつもりでも、海はもう目の前に迫ってきた。辺りには夜の帳が下りていた。

「隆幸さん、ここでいいわ。ありがとう」

美香は水辺に立つと、僕の目をじっと見て言った。

「そうか、もう行くか・・・。短い時間だったけど、美香にこうして会えて本当に良かった。俺これから頑張って幸せな人生送るから、だから、もう美香に心配かけたりしないよ・・・」

僕は切ない気持ちを押さえ、できるだけの笑顔をつくった。

「隆幸さん、これからは思いっきり前に進んでね。きっと、近いうちに、いいことがあるわ・・・。暖かい家庭をつくって幸せになってね。私は、それで安らかに眠れる・・・」

美香はそっと右手を差し出した。僕は両手でその手をしっかりと包み込んだ。そして美香を引寄せ僕の腕の中に抱きしめようとした。だが、僕の腕は美香の体を透り抜けてしまった。もう僕の腕は、美香の存在を確かめることはできなかった。

「ごめんなさい。今の私にはそこまではもうできないの・・・。もう、行かなくては。さあ、笑顔で送って・・・」

そう言うと美香は水の上を滑るように歩き出した。

「あっ、美香待って」

僕はあわててカバンからチョコレートを取り出すと、水の中に入り美香に渡した。

「ありがとう。このチョコレート、お母さんがよく買ってくれた。本当に、ありがとう・・・」

美香はチョコレートを、大切なものを慈しむように、両手で抱きしめた。そして、淡い光を放つと、その輪郭がゆっくりと消えていった。

僕は美香が消えた水辺にそっと花束を浮かべた。そして浜辺に戻ると線香を焚きながら、笑顔で美香のことを見送った。だが、目からは涙が止めどもなく流れ落ちた。僕はあわてて涙を拭くと、また顔一杯に笑顔をつくった。

お盆明けの月曜日、小樽行きの海岸列車は夏休みも終わり学生たちで混み合っていた。列車がほしみ駅に着くと、ホームには沢山の人々が並んでいた。僕は美香とのことを思い出しながら、ぼんやりとそれらの列を見ていた。すると紺色のスーツを着た美香が立っているではないか。

「今度こそ幻に違いない・・・」

僕は軽く頭を振ると目を閉じた。列車が走り出した。

「隣の席よろしいですか」

「ああ、どうぞ」

僕は目を開けると顔を上げた。すると、さっきの美香ではないか。僕は思わずその子の顔を覗きこんでしまった。

「あの、何か・・・」

だが近くで良く見ると、その子は少し美香に似てはいたが、もちろん美香ではなかった。

「いえ、別に・・・」

僕はあわててこたえた。

職場に着いてからしばらくすると、総務係の担当者が新人の女の子を連れてきた。その子は今朝僕の隣に座った子であった。

「え、皆さんに紹介します。今月初めに退職した川上幸子さんの後任として本日から働くことになった高城智子さんです」

「今日からお世話になります高城智子です。早く仕事を覚えるように頑張りますので、よろしくお願い致します」

その子は顔を上げ僕に気がつくと少し驚いたようだが、すぐに笑顔でぺこりと頭を下げた。僕はその子の笑顔をさわやかな気持ちで見ていた。

「お父さん、海まだ」

この春幼稚園生になった和樹は、列車で行く初めての海水浴がうれしいらしく、何度も聞いてきた。

「次の朝里駅だよ」

僕は息子を膝の上に乗せながら言った。傍らでは、智子が目を細めて見ていた。

美香と出会ったあの年の冬、僕は智子と結婚した。僕は美香によってトンネルを抜け出し、智子と結ばれ家族という光を手にした。自分には守るべきものがあり、愛する者のために生きることができるというのは、至福である。人間の幸せというものが、こんな身近な生活の中にあった・・・。

朝里駅に着くと、僕は和樹の手を引き浜辺へと歩いた。やがて海が見えてきた。

「ああ、懐かしい・・・。この海、毎日見ながらお母さんもお父さんも仕事へ行っていたのよ」

智子は和樹に教えていた。

「よっし、ここで泳ぐか」

僕はビニールシートを敷くと荷物を降ろした。

「智子も海に入らないか」

「だめよ、今三ヶ月で一番大事なときなんだから」

智子の体内には、新しいいのち生命が宿っていた。

僕は息子と海に入った。そして息子を抱き上げると、心の中で美香に話しかけた。

「美香、俺の家族たちだよ。あのとき美香に出会ったおかげで、俺も幸せに暮らしているよ。本当にありがとう・・・」

すると、沖の方から風が吹き抜け、小さな白波が押し寄せてきた。僕は、白波の上に一瞬美香を見たような気がした。

(2002年 発表)

(作者紹介)

夕張市鹿島生まれ

生まれてから高校卒業までの18年間を大夕張で過ごす。『ふるさと大夕張』にはしばしば投稿していたようだが、素顔は謎である。札幌在住。